以社會運動為題材的文學作品近年來引起了廣泛關注,具備社會運動背景的作家,以作品作為文化政治實踐,他們書寫生命政治,或者說,書寫反映其生命政治。

這些作家如何、為何選擇文學形式/行動?

社會運動經驗對文學創作有何影響?

社運書寫如何處理寫作倫理的問題?

為什麼社會議題必須透過文學的擬態、喻示、指涉,才得以引發公眾的情感認同及深刻反思?

本期專題「來自現場的筆──社會運動經驗與文學書寫」,處境殊異、條件與風格各有所長的寫作者,說著困惑與矛盾、思索與行動,從街頭到書桌並非單向,反之亦然,來回反覆都是生產勞動,也是日常政治。

文學與社運在本質上是很接近的,都是對既有秩序的干擾與抵抗,質疑主流對真相的壟斷,以行動鬆開認識的有限性,打破想像的邊界,提出個人與時代共振的切身探問。文學書寫的扎根與拓展、社會運動的日常生活化,都將隨著臺灣民主開放的進程,更為豐沛多元、張狂野放。此次的專題毋寧只是墊上一塊打底的紅磚頭,期望能引發更多對話、實作與冒險。

各界推薦

特別收錄 / 編輯的話:

【第三種藥丸】

正值此際,總感覺世界就是一面多屏、多聲道的電視牆,各種資訊被日夜分秒強力輸出,如果不從中緊攫一種,或許可名之信念的著力點,恐怕會在瀕臨閾值的聲波中失重,迷走於後真相時代。所以,關於現在做社運書寫的主題是否適當,會不會被視作選邊或靠攏的宣示、「關心但不介入」會不會是較為穩妥的姿態、議題的軸心有沒有偏移、觀點的切面夠不夠完足、這一切是我們太敏感抑或不夠敏感……編輯檯歷經多次討論,反覆糾結,直至底定,仍有許多的會不會與是不是。後來看到韓麗珠在專題文章中所寫,才知有一條紅線,有形無形,總之無所不在。或如蘇朗欣起初只是想去看看而已,卻驀地撞上了一個劇變的時代。

許多人不是怯懦於發聲,只是參與以及表達,並獲取真實/真相,此前一步,亦需要得以著力之物事——

那件物事可能是文學嗎?而文學會是齊澤克(SlavojŽižek)的「第三種藥丸」嗎?它比紅藥丸更激進,更超驗,使人可以拒絕紅藥丸/幻象之後的現實,同時拒絕藍藥丸/幻象,因此能夠「看見現實本身是被包含在幻象之內」。

有人如此理解齊澤克:真實只是我們可能講述的關於現實的「真實」樣貌的每個故事(也包含齊澤克的),其中的裂縫或漏洞。亦即,「真實」的世界,是我們與我們自己的幻想一起建構的。這裡的關鍵是「經過講述」所出現的罅隙—新的自由空間。齊澤克說,既然世界是由一層層「作為現實的幻象」和「作為幻象的現實」所組成,「一團亂麻」之中,人們反倒擁有了虛構的自由,編織故事的力量。

拒絕在紅藥丸與藍藥丸之間做選擇。我見故我在,一切都在此時此刻。無論是紀實之筆或非虛構寫作,對在場的人而言,文學被賦予了修辭載體以外的能動性,推進運動的思考,介入現實的建構—張亦絢與黃瀚嶢皆開宗明義地說,文學,本身就是社會運動。運動中的身體,即故事本身,因此,運動者/書寫者必須保持開放視野,看見大尺度的整體。

真實或許就在整體之中。真實是人類所關懷的,展開於平行世界的敘事結構;岔路、暗影、殘響,亦無可閃避。如同客座主編顧玉玲在開篇的導言中寫道,民主不是萬靈丹,卻是讓共同生活的人一起學習變好的途徑。我們無法確知,吞下第三顆藥丸以後,我們是否將耳聰目敏,心志強大,得以抗禦無止盡惑亂,抵達真相所在,縱使那裡仍然不夠完美。

但一個簡單卻永恆的真理是,如果不作為,世界絕對不會更好。

也有一些先行離去之人,包括作家叢甦、新聞人彭歌與文化媒體人王浩一,他們身兼多重身分,踐履社會責任,發揮影響力。他們書寫,他們行動,於是許多人的日常生活與生命境況,有了改變的可能。

特別收錄 / 編輯的話:【第三種藥丸】

正值此際,總感覺世界就是一面多屏、多聲道的電視牆,各種資訊被日夜分秒強力輸出,如果不從中緊攫一種,或許可名之信念的著力點,恐怕會在瀕臨閾值的聲波中失重,迷走於後真相時代。所以,關於現在做社運書寫的主題是否適當,會不會被視作選邊或靠攏的宣示、「關心但不介入」會不會是較為穩妥的姿態、議題的軸心有沒有偏移、觀點的切面夠不夠完足、這一切是我們太敏感抑或不夠敏感……編輯檯歷經多次討論,反覆糾結,直至底定,仍有許多的會不會與是不是。後來看到韓麗珠在專題文章中所寫,才知...

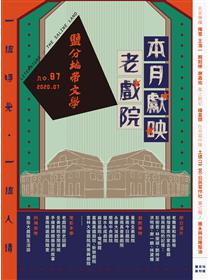

目錄

【編輯室報告】 ◆高湘寧

【自由談】

遶境 ◆陳慧

南夜夜總會 ◆鄭如晴

第九幕:茅草屋—國宅—民宿 ◆夏曼.藍波安

【本期專題】來自現場的筆:社會運動經驗與文學書寫

個人與時代共振的切身探問 ◆顧玉玲

誰的本土?旁觀原住民運動之痛苦──《劃出回家的路》到《巴奈回家》 ◆嚴毅昇

在街頭的書寫──社運化為文學與文學作為社運 ◆李淑君

書寫即自由 ◆張潔平

副刊裡的一首譯詩──並悼詩人王杏慶 ◆鍾永豐

庶民之美──三蘆島上的寫作日常 ◆莊妙慈

紅線下的生活 ◆韓麗珠

愛的代價 ◆張亦絢

一起抵達現場的證明 ◆羅毓嘉

岔路,歧義,裂縫書寫 ◆黃志翔

思索一種運動中的身體 ◆黃瀚嶢

那些未被訴說與未被明白的 ◆鄧小樺

透過虛構,在現實之中書寫運動 ◆許恩恩

殘響裡繼續書寫 ◆蘇朗欣

從邊界的暗影中,回望運動及書寫 ◆阿潑

書小道行深──隱地談爾雅創社書《開放的人生》 ◆封德屏

【聚光燈】本期聚光燈人物:陳玉慧

文學的實驗者──專訪陳玉慧談其新作《戒斷日記》 ◆崔舜華

平行世界證詞──讀陳玉慧《戒斷日記:失眠戒癮醫院卅天》 ◆栩栩

【人物春秋】

火是日常的魔法,餘燼是寫作的助燃劑──專訪范亦昕《倒退走在餘暉裡》 ◆謝瑜真

彭歌這輪明月,不會落下 ◆張作錦

彭歌──文章千古,藝文多才 ◆張素貞

筆走龍蛇,圓滿一生──懷念彭歌先生 ◆李瑞騰

懷念叢甦的文本性流亡書寫 ◆江寶釵

旅遊,可以這樣結伴──簡述王浩一和我的臺灣行腳 ◆劉克襄

散步在臺南的風色裡──與浩一的二三事 ◆吳妮民

我的哥哥王浩一 ◆王浩威

王浩一最後的作品──媽媽的老菜 ◆王浩一、王浩威

【談文論藝】

漫長而不唐捐的文學編輯歲月──張永修與《南洋商報》的〔南洋文藝〕副刊 ◆張錦忠

【我們的文學夢】

縱谷的呼喚──吳鳴的文學夢 ◆吳鳴

【作家關懷列車】

保重,保持原來生命的重量──拜訪作家吳東權先生、周伯乃先生 ◆黃隆秀

【書的世界】

善良是治癒的良藥──讀陌穎《聽見悸動的聲音》 ◆黃錦珠

來吧!用血骨攢一顆石榴──讀曹疏影《石榴海難》 ◆余欣娟

哀怨起騷人──讀陳滅《離亂經》 ◆唐捐

那些忘不了的人和事──讀李有成《離開漁村以後》 ◆蕭義玲

幽默就是一件喜事──讀騷夏《人生喜事》 ◆吳億偉

若是臺北猶未到──略讀熊一蘋《臺北是我的夢幻島》 ◆陳柏言

安靜的好處 ◆蔣亞妮

【全球華文文學通訊】香港、韓國 ◆林三維、盧鴻金

【大陸有關華文文學研究動態】 ◆朱雙一

【草原副刊】

斷點還是原點 ◆王崢

收藏一些光亮 ◆辛金順

雨中孤兒院 ◆劉曉頤

摺疊的影子 ◆林瑞麟

【銀光副刊】

荊棘裡的花朵 ◆李黎

百香果與猴子 ◆詹澈

中東烽火的宿命──寫在以色列與伊朗爆發軍事衝突之際◆張堃

寓言 ◆彭鏡禧

不拘泥於佛法奥義,不說法而說法──讀滿觀法師小說《人間借路行》◆履彊

汗涔涔 ◆鄧榮坤

【編輯室報告】 ◆高湘寧

【自由談】

遶境 ◆陳慧

南夜夜總會 ◆鄭如晴

第九幕:茅草屋—國宅—民宿 ◆夏曼.藍波安

【本期專題】來自現場的筆:社會運動經驗與文學書寫

個人與時代共振的切身探問 ◆顧玉玲

誰的本土?旁觀原住民運動之痛苦──《劃出回家的路》到《巴奈回家》 ◆嚴毅昇

在街頭的書寫──社運化為文學與文學作為社運 ◆李淑君

書寫即自由 ◆張潔平

副刊裡的一首譯詩──並悼詩人王杏慶 ◆鍾永豐

庶民之美──三蘆島上的寫作日常 ◆莊妙慈

紅線下的生活 ◆韓麗珠

愛的代價 ◆張亦絢

一起抵達現場的證...