| |

|

|

老物潮 蘇拉圖◎著

|

|

|

|

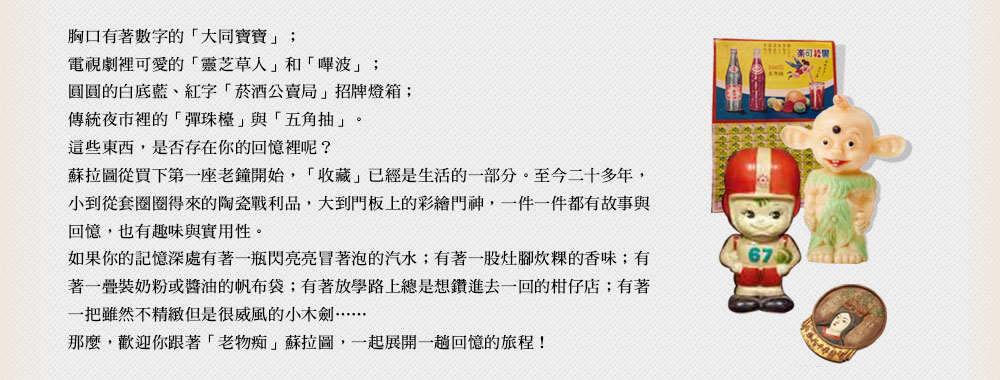

熟悉的朋友會形容我:「這個人體內住著一個老靈魂」。 老靈魂何時開始進駐,實在不可考,印象中,小時候被阿姨取了一個綽號,叫老ㄍㄨㄥ′(閩南語),也許,就從那時候開始吧? 從小,在路上看見老一點的街景會駐足,聽到老人家講老故事會湊耳朵去聽,對於逝去的歷史,總是多了一些捨不得的感情,就這樣一步一步走入老物的收藏,似乎也不是偶然。 家中捨不得丟,也不知道往哪擺的東西,自然而然會成為我的收藏品。高中時期買了第一個老鐘後,收藏的世界,開始往外擴展。一轉眼,超過二十年,這個老靈魂轉瞬已資深。 老靈魂是孤獨的。多數時間,一個人住著,欣賞著旁人無法理解的老與美,總想嘗試握住即將消逝的美好。 老靈魂在兩個情況下最為滿足。 情況一,遇到對頻的老東西。對頻,很難解釋。不是「老」的就一定對頻。要能勾起你的目光、你的回憶、你的想像、你的美感。有時,能夠挑起你的情緒,或可以串起你的其他收藏,就是對頻。至 於不對頻的,即便是老東西,老靈魂也難免挑食。 情況二,遇到另一個老靈魂。一路走來,遇到曾經有過共同經驗的另一個老靈魂。不管是在街頭撿家具;或是在拆屋現場找老磚、老門牌;或者曾被眾人嘲笑收藏的破爛逐漸在市場流行起來……那種慧眼獨具的光榮感,都會創造老靈魂之間惺惺相惜的情誼。 我喜歡觀察人們看這些老東西的表情,最讓我得意的,就是看到他們如同見到老友般的喜悅,如果「時間」、「空間」兩軸錯置,這也是可以算是另類的「他鄉遇故知」吧!這樣的情境,很容易把不同人的回憶勾出來,在我心中,會悄悄搬出一張板凳,開始了我的「聽故事」時間。聽故事偶有驚喜,最大的收穫是,除了聽故事本身的樂趣外,也補足了自己在收藏老物、收藏故事的過程中遺漏掉的許多寶貴資訊。甚至是修正了自己錯誤的猜測。 這些老東西,彷彿就是一種重要的催化劑,或是時間倉庫的鑰匙,開啟了自己心中的回憶庫房,更有意思的,在分享的同時,也開啟了不同的人們心中的庫房。藉由老物分享,彼此的心靈庫房打開,進行了另類的心的交流。我喜歡這樣的感覺,再怎麼嚴肅、不苟言笑的人,一旦聊起他的回憶、老物所勾起的故事,臉部線條都是會柔和的,語氣都會是平和溫暖的。 我常在想,「回憶」老早已悄悄成為一個產業,換上不同的面貌,服務不同人們的需求?這樣的行為,絕對不是單純的念舊、戀舊可形容。我從收藏老物的觀點切入,也有許多人從不同面向切入而不自覺。 看著這些二十多年來被一一收來的寶貝,我煩惱著,如何開始剖析呢?從每一個小東西的小故事,和它如何吸引收藏者的目光,嘗試講故事、找原因,也許是一個方法。收集老東西,是隨心的,等到收集到某一個程度,開始想研究自己這樣的行為,也慢慢梳理收集的項目。嘗試在類別裡頭找邏輯,慢慢發現,還是有一些道理可循,這樣的軌跡,似乎也反映了一些時代,一些記憶。 收藏對我而言,是內外雙軌並行的。雖然收藏的是「物」本身,其實在心裡,也悄悄開了幾個庫房,分別把它們分門別類的擺著。這些庫房的類型,圍繞在跟自己有關的記憶,或是自己與家族的生命經驗。這些心裡的庫房,每個人或多或少都有相當的重疊。但除了共同記憶,每個人也應該有專屬的分類。也因此,在收藏的市場裡,存在主流的收藏與非主流的收藏。舊物店的老闆告訴我,有些東西「不要以為賣不掉,只是還沒遇到對的人。」大概就是這個道理吧! 這本書嘗試把這些老東西分類,分類的模式不是以傳統文物的項目區別,而是以在自己心裡開設的小倉庫來區分。 |

|

|

|

| 楔子:心裡的小倉庫 回味老招牌:〈黑松汽水〉 食物的印記:〈海鮮系列粿印〉 塑膠以外的美好:〈帆布袋〉 街道街景與柑仔店:〈國安感冒糖漿櫃〉 曾經陪伴我們的老朋友:〈大同寶寶〉 讓家人頭痛的收藏:〈老電話〉 老東西有新春天:〈軍品玩具箱〉 後記:〈收藏四癖〉 | |

|

|

|

|

|