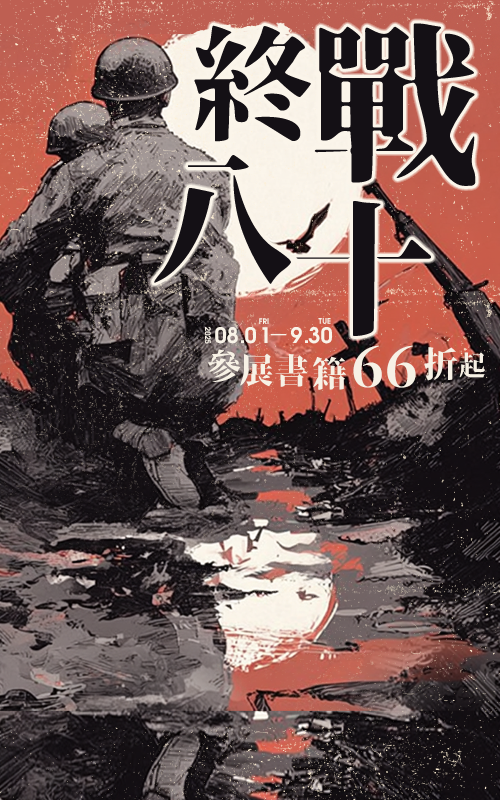

第二次世界大戰World War II結束八十週年紀念

經歷過相互征戰、大肆殺伐的黑暗時刻,我們改變了嗎?

第二次世界大戰World War II

結束八十週年紀念

經歷過相互征戰、大肆殺伐的黑暗時刻,

我們改變了嗎?

第二次世界大戰(World War II),簡稱二戰,是20世紀最慘烈的戰爭。多數西方媒體將1939/9/1日德國入侵波蘭開始,定為二戰爆發起點,而正式結束時間則為1945/9/2日本簽署投降書為止;據估計,二戰總共造成7000萬人死亡,以及無數家庭破碎。

這場全球性的軍事衝突被區分為三大戰區,其中,歐洲爆發戰爭最主要的因素為法西斯主義興起,而阿道夫.希特勒和納粹黨之所以崛起,有幾項因素:—1919年,第一次世界大戰結束時,戰敗的德國被迫簽署嚴苛的《凡爾賽條約》,內容包括巨額賠款、割讓領土、限制軍備等等,引發德國社會強烈屈辱與不滿。—1930年前後的全球經濟大蕭條,造成德國經濟幾乎崩潰,人民對政府失去信心,轉而支持極端政黨。—英法兩國為避免衝突,對德國(希特勒)的軍事行為,採取退讓態度。於是,1939/9/1日德國入侵波蘭,成為第二次世界大戰歐洲戰區的開端。

三大主戰場之一的亞洲戰場,通常稱之為太平洋戰爭(Pacific War),則可追溯至1931年日本發動「九一八事變」,占領中國東北,建立傀儡政權「滿洲國」;而後於1937/7/7發動「盧溝橋事變」,全面引爆中日戰爭;成為第二次世界大戰太平洋戰區的開端。

第三大戰區—北非戰場(North African Campaign),則以1940/6月義大利進攻埃及為開端。

除此之外,還有中東戰區、東南亞與南亞戰區、北極與斯堪地那維亞戰場、大西洋戰場,「第二次世界大戰」是真正遍及全球五大洲的世紀戰爭。

********

歐洲戰區可從納粹黨執掌德國政權開始談起。希特勒上台後,從1933年就開始有系統的迫害猶太人;先是限制職業、教育、財產和社交活動;並在1995年的《紐倫堡法案》裡,言明剝奪猶太人德國公民的身份;而1938年的水晶之夜(Kristallnacht)納粹黨大規模的煽動攻擊德國境內的猶太人,則被視為有組織的屠殺開端。二戰始於1939年德國以新式「閃電戰」襲擊波蘭;隔年,在波蘭南方的小鎮建立「奧斯威辛集中營」,估計約有110萬人在此集中營遭到迫害。據估計整整六年又一天的第二次世界大戰共計有600萬猶太人被納粹屠殺,其中包括150萬名兒童。

六個月的平靜後,德國以代號「威瑟演習行動」(Operation Weserübung)閃電攻擊丹麥與挪威,德國成功控制二國,確保鐵礦石的供應,並將挪威轉為德國海軍與空軍在北大西洋的基地。緊接著1940年5月10日至6月25日的法國戰役,短短六週,法國戰敗;其中最知名的「敦克爾克大撤退」(Évacuation de Dunkerque),是德國瓦解法國馬奇諾防線後,將英法聯軍約40萬人包圍在敦克爾克海灘,英國首相邱吉爾下令啟動「發電機行動」(Operation Dynamo)進行撤退;德國擔心補給線太長以及希望與英國達成和解,下令暫停進攻,英法盟軍得逃生;最終德國仍於6/14占領巴黎。與此同時,德國雖以閃電戰占領多國,但卻遲遲未準備攻擊英國,停頓幾日後,德國在1940年7月至1941年5月攻擊英國,史稱「不列顛戰役」(Battle of Britain),是歷史上首次完全由空軍決定勝負的大型戰役;德國預計先擊潰英國皇家空軍(RAF),以確保「海獅作戰」(Operation Sea Lion)的渡海入侵不受空軍干擾,但由於英國空軍成功防禦,不列顛戰役成為德國首次失敗,德國轉而攻擊蘇聯。

早在1940年6月德國忙於法國的戰事時,蘇聯的史達林二次未經通知便實際占領他國領土,雙方長期不信任的結果之下,二國持續秘密備戰。1941年6月22日凌晨德國撕毀《德蘇互不侵犯條約》,發動「巴巴羅薩行動」(Operation Barbarossa),對蘇聯展開大規模入侵,直逼莫斯科與列寧格勒,圍攻列寧格勒長達872天;然而,由於德國錯估蘇聯軍力薄弱與戰略規劃,加上戰線拉長補給困難,以及嚴冬與泥濘阻礙,戰爭變成消耗戰,德國於1941年12月的「颱風行動」(Operation Typhoon)失利,首次大規模撤退。

緊接著二戰中扭轉歐洲戰事,最殘酷且最具代表性的「史達林格勒戰役」(Battle of Stalingrad)。1942年8月23日德國開始對史達林格勒狂轟濫炸;9月起德國第6軍進入城市,進行傷亡慘重的近距離巷戰,蘇聯頑強抵抗,德軍遲遲未能占領全城;11月19日蘇聯發動攻擊,並於23日成功包圍第6軍約30萬人;希特勒下令死守不退,然而空投物資不足,糧食、彈藥、醫療物資全面匱乏,德國傷亡慘重;蘇聯持續施壓;最終,德國第6軍僅剩9萬餘人,於1943年2月2日宣佈投降結束戰役,同時象徵著法西斯勢力由盛轉衰。

德國於「史達林格勒戰役」失利之後,為重振士氣,於1943年7月發動「庫爾斯克戰役」(Battle of Kursk),是歷史上最大規模坦克會戰;然而,蘇聯早已得知德國進攻計劃,並備好超過300萬兵力、近萬輛坦克和萬餘門火砲,不到二個月的時間,德國慘敗,東線失守,自此無法再發動大規模戰略性進攻。蘇聯於1944年6月下旬進行規模最大、最成功的戰略進攻「巴格拉基昂行動」(Operation Bagration),逐步解放白俄羅斯,並陸續完成「解放波羅的海」行動。

由於德國主戰力集中在東線攻擊蘇聯,歐洲盟國在蘇聯的長期呼籲下,決議從地勢平坦、鄰近英國補給、德國防備度低的法國諾曼第海灘登陸,開闢第二戰線,史稱「諾曼第登陸」(Normandy landings)。D-Day(登陸日)前,先進行大規模轟炸與海軍炮擊;1944年6月6日凌晨英美法15萬盟軍橫渡英吉利海峽,五個搶攻灘頭中的奧馬哈灘頭在火網中陷入苦戰,雖成功登陸,但死傷2000多人,相當慘烈。隨後德國反攻失敗,英美法持續進擊,成功收復法國巴黎,並陸續解放比利時、盧森堡,以及荷蘭部分地區。盟軍成功開闢西線戰場,與蘇聯形成東西夾擊。1944年12 月德國在比利時進行「阿登反擊戰」(Battle of the Bulge),雖因天氣因素盟軍空軍一度癱瘓,最終德國以失敗收場,無力再戰。

1945年3、4月德國遭到蘇聯與盟軍夾擊。1945年4月16日蘇聯動員250萬軍力,進行最後的「柏林戰役」(Battle of Berlin),並於4月25日與盟軍會合。1945年4月30日希特勒自殺於柏林地堡;1945年5月8日德國投降,正式結束歐洲戰場。

********

太平洋戰區是與歐洲戰區併列的主戰場之一。可追溯至1931年9月18日深夜發動的「918事變」,日本以自導自演的行動挑釁中國,並以此藉口發動軍事行動,然而,中國的「不抵抗政策」讓日本在短短五個月內不費一兵一卒就佔領東北三省,並於1932年以扶植清朝末代皇帝溥儀執政為由,成立傀儡政權「滿洲國」,激起全國民間大規模抗日運動。

1937年7月7日晚間,日軍在盧溝橋附近演習,聲稱一名士兵失蹤,要求進入宛平城搜查,未果;雙方交火,戰火迅速延燒。日本於7/11進攻北平與天津,並於1937年8月13日攻打上海,國民政府被迫全面參戰,展開長達八年的抗戰。「七七盧溝橋事變」喚醒全國民眾抗日意志,國共雙方迅速合作,並被視為中日全面戰爭爆發的起點。

1937年8月13日中國與日本在上海爆發的大規模軍事衝突,被稱為「淞滬會戰」或「八一三事變」,也被視為中日全面戰爭中的第一場大會戰。初期歷經傷亡慘重的近距離巷戰,中國死守四行倉庫;而日本擴大規模增兵中國,雙方進入消耗戰;為保有生存力量,蔣介石逐步移轉至南京防線,11月12日上海失守。隨後,日本沿著長江西進,目標為當時的中國首都南京,而國民政府高層(如蔣介石)已遷往重慶,但仍命守軍堅守南京。日本於1937年12月10日開始進攻,僅三天便攻破南京。日軍攻陷南京後,展開長達六週的大規模屠殺、破壞與不人道的行為,被殺害者多是手無寸鐵的平民,或已放下武器的士兵。根據《東京審判》與中國學界研究,約有30萬中國平民與戰俘遭屠殺。

1938年,日本提出「大東亞共榮圈」企圖控制整個亞洲與太平洋;1940年,德國、義大利、日本簽訂《德義日三國同盟條約》,成為正式軍事同盟,被稱為「軸心國」。由於美國反對日本侵華,對其執行經濟制裁,如:凍結日本資產、停止石油供應,日本在面臨資源困境,加上對「大東亞共榮圈」的計畫,決定先削弱美國在太平洋的軍力,再以武力奪取東南亞殖民地,因此策劃突襲珍珠港。

1941年12月7日,日本聯合艦隊總司令山本五十六命令一支由六艘航空母艦所組成的日本海軍,從千島群島南下,在完全不被發覺的情況下,到達夏威夷附近。在夏威夷時間7:55分,從距離珍珠港約三百海哩的距離,用三百六十架飛機發動攻擊,八艘美國戰鬥艦中有四艘被擊沉,美國傷亡慘重。隔日,美國國會一致通過對日本宣戰,二戰全面爆發。

隨後,日本接連攻占香港、菲律賓、馬來亞、新加坡、爪哇、緬甸等地。1942年四月之前的二戰初期,日本獲得壓倒性的優勢。

1942年4月18日,美國在二戰中首次進行長距離突襲「杜立德空襲」(Doolittle Raid),從航空母艦起飛攻擊日本國土,雖然軍事破壞有限,但對於心理和戰略意義重大,不僅是美國對珍珠港事件報復的開端,更動搖日本對國土安全的信心。

1942年6月初,日本進攻中途島,意圖引出美國航母艦隊,未料美國已破譯日本密碼,得知日本意圖,因此,6月4日清晨日本發動「中途島海戰」(Battle of Midway)時,雖造成部份損傷,但未摧毀機場;美國派出俯衝轟炸機攻擊,短時間內擊沉赤城、加賀、蒼龍三艘航母,日本失敗撤退,未能登陸中途島。此役造成日本海軍戰力損傷慘重,而「中途島海戰」也被稱為太平洋戰場的轉捩點。

中途島戰敗後,1942年8月,日本企圖在索羅門群島建立機場,而美國為防止日本南進,於島上進行地面戰爭「瓜達爾卡納爾戰役」(Battle of Guadalcanal),雙方皆損失航母,死傷慘重。由於補給困難、戰力損失具大、人員傷亡慘重,日本決定撤軍,全面轉為防守。而美國首次地面戰勝利,取得太平洋戰爭的主動權,並建立「跳島戰略」基礎。

1943年至1944年之間,面對日本橫跨太平洋的占領區,為防止耗費過多資源與人力,美國制定「跳島作戰」(Island Hopping),基本原則如下:避開防禦嚴密的重要據點、選擇戰略要地進行奪取、建立前進基地,逐步逼進日本、切斷日本補給線;跳島作戰主要分為由麥克阿瑟將軍主導的南太平洋線與尼米茲上將主導的中太平洋線,是極為成功的戰略之一。

麥克阿瑟將軍在日本偷襲珍珠港後不久,即遭到強烈攻擊,苦守於呂宋島與巴丹半島;1942年3月,在羅斯福總統命令下撤離至澳洲,麥克阿瑟將軍發表「I shall return(我會回來)」宣言;並於1944年重返菲律賓,實現諾言;而尼米茲上將主導的最知名的就是「硫磺島戰役」(Battle of Iwo Jima)與「沖繩戰役」(Battle of Okinawa),是第二次世界大戰太平洋戰區末期最血腥且關鍵的兩場戰役。

硫磺島是日本南方距離東京僅1080公里的火山島,是日軍攔截美軍B-29轟炸機的中繼據點;美國意圖奪取該島,作為B-29轟炸東京與本州的中途機場,也可讓受損轟炸機緊急降落。在1945年2月19日前,美國已對硫磺島進行72天的轟炸攻勢;然而,由於日本指揮官栗林忠道採取防守戰術,在地底構築龐大綿密的地下防禦網,加上全島佈滿地雷、機槍陣地與火炮,轟炸效果有限,美國的登陸部隊,遭遇強烈反抗,傷亡慘重。隨後,日本將兵力隱藏於火山灰地形與坑道之中,逐步進行伏擊與自殺攻擊;而美國則用火焰噴射器、手榴彈逐洞清除,進展艱難。2月23日,美軍攻下島上最高點摺鉢山(Mount Suribachi),插上美國國旗,由隨軍記者拍攝,成為美國戰爭象徵之一。《紐約時報》稱之為「最具代表性的戰爭照片」。美國登陸的第25天,3月16日,宣佈硫磺島之役勝利;敗局已定的日本栗林大將,率領剩餘的數百名士兵進行最後一次反擊,多數士兵在美國的強攻之下堅守崗位直至戰死,日本軍官們則切腹自盡。美日雙方都承受了很大的傷亡,直到3月26日硫磺島才完全由美國控制。

沖繩距離日本九州僅550公里,若被美軍奪取,將成為進攻日本國土的最佳跳板。「沖繩戰役」(Battle of Okinawa)是第二次世界大戰太平洋戰場中規模最大的兩棲登陸行動,也是太平洋戰區裡傷亡人數最多的戰役。由於日本沒有足夠的戰力防守全島,指揮官牛島滿將兵力集中在南方的首里城,構築「首里防線」(Shuri Line),利用山地洞窟展開防禦戰;美國進攻初期,即成功登陸沖繩中部,在持續推進中,遭到日本頑強抵抗,死守洞窟、地堡、地下壕溝,並用陷阱、伏擊、手榴彈自爆等方式,讓美國逐洞逐壕攻擊方式,造成嚴重傷亡。6月初,在美國的強大火力之下,日本主體瓦解;6/22日本指揮官牛島滿自殺,沖繩戰役正式結束。沖繩生還者事後證實,由於地理特性,使得平民家園與日本戰場重疊,日本徵用與強迫平民支援後勤,並把居民家園當成戰術掩護,加上島民受到軍國主義的思想洗腦,最終造成大量平民全家自盡身亡。據估計,約有94,000平民、學生、孩童在這場戰役中喪命。

二戰末期,日本為了抵抗盟軍強大的兵力、裝備、補給,以及挽救戰敗局面,利用日本武士道精神,提倡「一人、一機、一彈換一艦」的自殺式攻擊,通稱為「神風特攻隊」;首次特攻作戰在1944年10月21日的「雷伊泰灣海戰」(Battle of Leyte Gulf),讓飛行員以滿載炸彈、油料的飛機,直接衝撞盟軍船艦。沖繩戰役共發起10次神風攻擊,出動1,900架次特攻機,約368艘艦艇遭受攻擊或損傷,36艘艦艇被擊沉(數據略有不同),雙方傷亡慘重。而日本戰艦大和號「軍艦大和」同樣以自殺式作戰挺進沖繩,原本預計「大和號」不補給、不返航,一路衝進沖繩西岸,擱淺後作為岸防火力支援日軍的戰略進行攻擊,但由於提前被美國偵察機發現,遭到航空母艦的艦載機群猛烈攻擊,「大和號」被命中多枚魚雷與炸彈後爆炸沉沒。「神風特攻隊」與「軍艦大和」代表了軍國主義末路的「英雄式末日」,但無法改變戰局走向。

沖繩之役嚴重傷亡讓各國見識到,日本人強烈的文化認同感與嚴厲的軍紀,美國估計若強行登陸日本國土,雙方將會付出高昂的代價,更加促使美國投擲原子彈的決心。

原子彈的起源要從二戰前講起,1938年德國化學家發現了核分裂現象;1939年8月一封由匈牙利物理學家起草,愛因斯坦簽署的信件送達至時任美國總統羅斯福的手中,促成一項由美國主導,英國與加拿大協助進行的「曼哈頓計畫」(Manhattan Project),這是第二次世界大戰期間研發出人類首枚核子武器的一項軍事計畫。1945年7月完成首度核試爆,時任美國總統杜魯門與軍方相信,使用核武能快速終結二戰,並減少美日雙方的總體傷亡數。

1945年7月26日,美、英、中三國聯合發表《波茲坦宣言》(Potsdam Declaration),要求日本無條件投降;時任日本內閣總理大臣鈴木貫太郎發表「不予評論」的「默殺」(Ignore)回應,美國將其視為「拒絕」(Reject),使和談機會破滅。1945年8月6日上午8:15美國在日本廣島投下原子彈,1945年8月9日上午11:02在日本長崎投下第二顆原子彈,造成日本慘重傷亡。這是人類戰爭史上唯一次使用核武,也迫使日本在1945年8月宣布無條件投降,結束第二次世界大戰;然而,這項決策與行動,不僅影響當代國際局勢,也引發持續至今的道德與政治爭議。

********

北非戰場(North African Campaign)主要發生於1940年6月到1943年5月,主要聚焦於地中海控制權、蘇伊士運河與中東油源的爭奪。從1940年9月27日德國、日本和義大利三國外交代表在柏林簽署《德義日三國同盟條約》開始,正式形成「軸心國」。初期義大利攻擊埃及,未果;德軍派出「沙漠之狐」埃爾溫.約翰尼斯.歐根.隆美爾(德語:Erwin Johannes Eugen Rommel)將軍,協助義大利成立非洲軍團,並成功佔領托布魯克,逼近開羅與蘇伊士運河;1942年10月由蒙哥馬利領導的英軍,突破軸心國防線,隆美爾被迫撤退;另一方面,1942年11月由艾森豪指揮的美英聯軍,由摩洛哥與阿爾及利亞西部海岸登陸,夾擊軸心國,德義聯軍退守於突尼西亞;德國與援軍嘗試突圍但失敗。北非戰場結束於1943年5月13日,軸心國投降,美英盟軍取得勝利。

********

第二次世界大戰是人類歷史的轉捩點,不僅改變了世界強權格局,也重新建構了國際制度、人權觀念、經濟體系與科技發展的走向,警惕我們持續思索戰爭、和平與正義給人類帶來的深遠而持久的影響。

文案參考:

麥田出版《第二次世界大戰戰史【終戰八十週年紀念新版】(全二冊)》

衛城出版《二戰:帝國黃昏與扭轉人類命運的戰爭》

維基百科

ChatGPT

期待人類會從歷史中汲取教訓。