| 定價350元,特價79折277元 |

|

第一部

演奏時缺乏熱情是不可原諒的!

首次登台表演

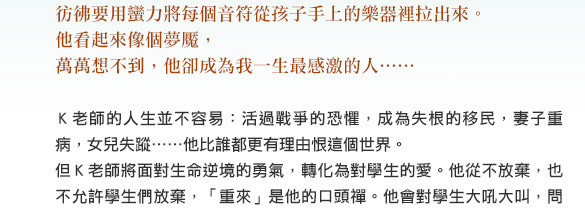

我所見過脾氣最壞的這個人在我五歲那年進入我的生命。我第一次見到他是看到他的背影。他拱著肩膀,用力揮動兩隻手臂,黑色西裝的縫線繃得很緊,我很擔心他的外套會被撐破。他看起來很像我在姊姊的漫畫書上看到的壞人:隨時都有可能從他文明的外殼蹦出來,扯開他裹在身上的衣服,把這個中學禮堂變成嚇人的恐怖場所。 我縮在我的座位上不安地蠕動著,身上穿著姊姊們穿過的小禮服,腳上穿著一雙鉗得腳趾發疼的醜陋娃娃鞋。我的兩隻腳還碰不到折疊椅底下的音樂會場地板。坐在我旁邊的母親狠狠瞪我一眼,無聲地命令我:「不要亂動!」 台上,那個可怕的男人仍然背對著我們。現在他的手勢更瘋狂了,看來彷彿他就要從那個使他顯得更巨大、更險惡的木造指揮台下來。他的一隻手緊握著一根尖尖的棍子,用力地來回揮舞。我發誓我可以聽見他發出咕噥的聲音。他的面前坐著幾十個孩子──比我大的孩子,至少九歲或十歲──每個人都在笨拙地演奏一種樂器,而且每個人都慘兮兮的以恐懼的表情抬起眼睛看他。其中有一個是我的大姊。 那個人在指揮東布倫瑞克初學者管弦樂團。 他們在演奏〈小星星,一閃一閃亮晶晶〉。 那個人的雙手揮得更快、更激昂了,彷彿他要用蠻力將每個音符用力抽出來似的。接著他用他那根尖尖的棍子用力一揮,樂團──除了少數幾個掉隊的之外,其他人幾乎一致──拉出最後的和弦。這時他張開雙臂,音樂戛然而止,孩子們一動也不動,他們的樂器依然靜止在半空中,他們的弓仍搭在琴弦上,眼睛眨也不眨的小心翼翼地看著那個人。 整個禮堂爆出熱烈的掌聲,那個可怕的男人徐徐放下他的手臂後轉身。我畏縮了一下,他的表情兇猛,比我想像中更可怕。他有一雙狹長的黑眼睛,一道細細的小鬍子貼在一張毫無笑容的嘴上,那張嘴彷彿被石膏固定成一條僵硬的直線。我的大姊雖然和其他樂團成員一起站起來,神氣地握著她租來的四分之三小提琴的琴頸,但我沒有看她,我的一雙眼睛緊盯著那個令人生畏的人。 接著,它出現了,但只是一眨眼的工夫,它又立刻消失。 多年之後我仍記得那一瞬間:當掌聲不斷增強時,一抹帶點淘氣的微笑掠過傑瑞.庫普欽斯基的臉上。 一個像傑瑞.庫普欽斯基這樣的人,和紐澤西州東布倫瑞克這種地方原本是不會有任何關係的。這是一個毫無特色的郊區,崛起於乳牛牧場與養雞場。當樹林被大量砍伐,蓋起一間間酷似餅乾模子、家家門前有新種草皮的住宅房屋時,廣袤的泥地上便出現了取「大橡樹」、「長青樹」這種街名的新社區。鎮上的公路──連鎖餐廳「國際鬆餅店」與自詡「供應過十億份餐點」的麥當勞得來速的發源地──不時出現青少年駕駛福特「野馬」和雪佛蘭「科邁羅」加大油門快速飛過的噪音。東布倫瑞克沒有真正的市中心區,也沒有商店林立的熱鬧街景。這個地方最大眾化的文化是汽車電影院。 有些家庭,一些仍在堅守崗位的農家,已在那邊定居了許多年,但大多數居民都是近年來才遷過去的,好比我的父母,因為我父親的第一份工作地點就在這附近,所以他們在這裡買下我們的新房屋。他們住在皇后區的大學同學都笑他們定居在「荒郊野地」,這倒是實話,因為站在我們家前院便能聽見從公路盡頭傳來的屠殺牛隻的槍聲。但我的父母不以為意。社區是新的,住戶是年輕的。我們的鄰居都和我父親一樣,黎明即起,通勤到更大的城市或乘坐巴士到紐約市上班。孩子們──每戶人家平均都有三、四個孩子──天天出門在街上混,天氣好的時候穿滑輪溜冰鞋,或在路邊的人行道打籃球,天氣不好的時候就窩在公車招呼站聊天。 當這位說話怪腔怪調、又有個奇怪姓氏的外國教師來到東布倫瑞克時,這裡還沒有音樂班。學校董事會原希望他能組織一支軍樂隊為足球隊加油打氣,或者組織一個合唱團。不料,他竟訂購了一屋子小提琴、中提琴和大提琴,開始訓練他的學生練習莫札特和巴哈。十年之後我的大姊開始學小提琴時,他的音樂班已教過五百多個孩子了。 K老師在東布倫瑞克中學實施鐵腕政策。這是一所外表不怎麼美觀的磚造低矮建築,位在一座山丘上,有陡峭的車道和滑草坡,冬天很適合坐在自助餐盤上從山坡上滑下來。大練習室內的小提琴松香上覆蓋著厚厚一層灰,陽光從髒污的窗戶斜射進來時你可以看到灰塵在陽光中盤旋、跳躍。K老師宏亮的嗓門在瀰漫著消毒劑氣味的走廊上發出清晰的回聲。他的聲音大到繞著校舍跑步的足球隊員每次從旁經過時都會被他嚇一跳。 「第一小提琴區誰耳朵聾了?」你會聽見他的吼叫聲。

假如你在排練室門口偷偷往內看,可以發現他幾乎每天都在折磨交響樂團。他站在他的小木箱上,用力揮動他的大木棍。他的身體往前傾彷彿要去抓那些孩子;他的領帶飄動,袖子推到手肘上面,一張嘴口沫橫飛噴到學生的臉上。如果有人拉錯音符,他就會讓全體停下來,輪流瞪著每一個人,惡聲說:「那個拉錯音符的奔蛋是誰?」 孩子們大半時候都不明白他要的是什麼。他那一口卡通壞蛋波力斯.貝德諾夫1的腔調,使人聽起來彷彿在陰謀陷害洛基與布溫克。「大提琴的聲音好像犀牛從『柯』(河)裡的泥濘中站起來!」他對著坐在樂團後面的學生大吼,他們笨拙的琴音壓過了坐在前面技巧較好的提琴聲音。在後台,他也會對等待上台表演的學生大吼,叫他們要像「諷子」一樣演出。幾度驚惶失措與猜測後,終於有個小提琴手鼓起勇氣站出來問他──「諷子」是一種他們沒見過的烏克蘭有袋動物嗎? 「百痴!」他回答,「誰都知道諷子是什麼,就是瘋狂的人,諷──子!」 每年春天,他會把所有學生趕去參加一場盛大的音樂會,學生家長會忠心耿耿的出席,自以為他們是鎮上較有文化水準的居民。音樂會一開始先由初學者交響樂團演出,最後的壓軸則是他主要展示的中學交響樂團。 這就是為什麼我們來參加音樂會的原因。我坐在我的座位上不安的蠕動著,我的父母則驕傲地注視著我的姊姊坐在第二小提琴區。我最大的煩惱是米雪兒──利普曼家三個女兒中的老大──長得聰明又漂亮,舉止彬彬有禮,我們認識的每個大人都非常喜歡她。當然,她每次抓著我的腋下把我懸空舉在樓梯欄杆外,揶揄我、揚言要把我扔到樓下時,大人都不在場。 但那天在台上,米雪兒看起來十分緊張。她用畏懼的大眼睛瞄著K老師,彷彿大氣也不敢喘一下。我知道她有時從管弦樂團排練回來時會哭,老是擔心樂團指揮挑她的毛病;我知道她在練習小提琴時會比平常更要求完美,現在我終於明白為什麼了。 台上坐在離米雪兒不遠的地方有個和我差不多一樣大的小女孩,她穿著一件漂亮的無袖背心裙,紅色的短髮上繫著一個大蝴蝶結,手上拿著一把我所見過最小的小提琴,看起來好像玩具。她的兩隻腳還碰不到地板。〈一閃一閃亮晶晶〉的曲子演奏完畢後,K老師揮手示意她到舞台前面。她從椅子上跳下來走向他。奇怪的是,她一點也不怕他。當他攙著她站上指揮台時,我看到她對他微笑。 在那之前一年,我的父母曾帶我們全家去費城看音樂影片《真善美》。電影很長,我們都穿上最不舒服的漂亮洋裝,但我們三姊妹──三歲、六歲和八歲──都很喜歡這部影片,因此連看兩遍。此刻,這個小女孩站在台上,開始演奏那把很小的小提琴,而從她的手中居然傳出一串美妙的樂音:〈小白花〉。 當台下的觀眾驚訝地喁喁私語時,我的母親彎腰對著我的耳朵。「那個女孩跟妳一樣年紀,」她小聲說,「她叫梅蘭妮,是K老師的女兒。」 裘安與梅蘭妮在五歲時初次相遇,她們共同的交集,是一個大家稱為「K老師」的男人,他一出場就令人心驚膽跳,而當時她們還不知道,K老師將如何改變自己的一生,以及上千位學生的生命…… |

| 定價280元,特價79折221元 |