| 定價399元,特價79折315元 |

|

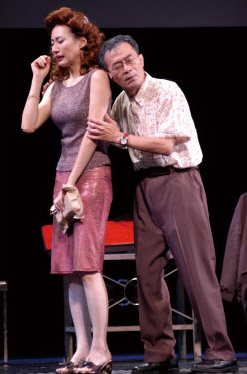

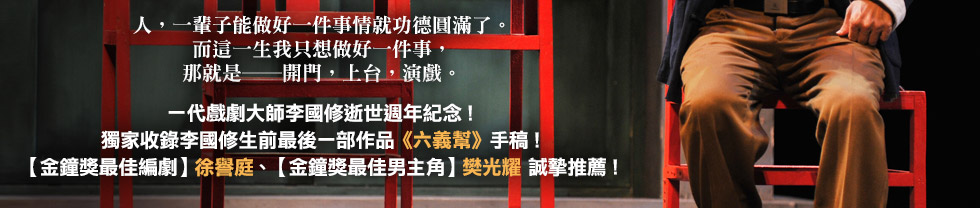

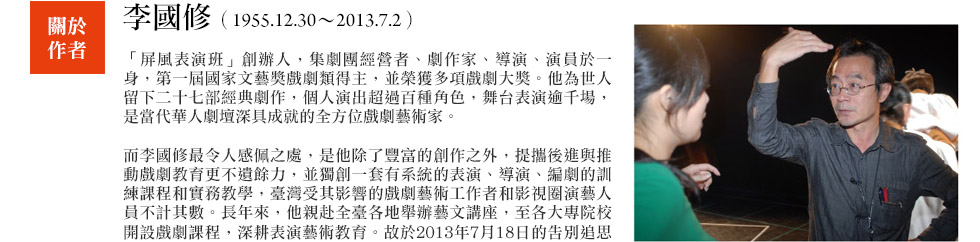

在小學時期,我成績單上的評語經常是「沉默寡言」。生性靦腆的我,一直不太敢在人群前表達自己。 國小三年級的某個午後,我在中華商場的走廊上,手中抓著麵茶吃,鄰居有個嘴饞的小孩找我要,我不肯給,他就用激將法:「不給就算了,我跟你打賭,你不敢把麵茶撒在臉上。」我說我敢,他說我不敢。後來我為了證明自己「敢」,就把麵茶整個撒在臉上──霎時間,鄰居小孩嚇了一跳,然後笑歪了。 那次逗笑鄰居的經驗,讓我留下極深刻的印象──原來傷害自己、嘲弄自己,可以帶給別人歡笑。而這份成就感,也埋下了我日後扮演「丑角」的種子。 十八歲那年,我考上了世界新聞專科學校(現世新大學)。當時我曾為了要參加合唱團還是話劇社猶豫許久。我認真地去想:「合唱團在台上有四十幾個人,我充其量只是表演者中的四十分之一,加上我個頭小,如果親友來看我的演出,那他們一定不知道哪一句是我唱的。」就因為這個原因,我選擇加入了話劇社,也開啟了我的表演旅程,一路走到今天,演而優則導,演而優則編,成為了多重角色扮演的劇場工作者。 如果編、導、演三種身分只能選一樣──我希望我能當一輩子的演員。 我喜歡說故事。說故事有很多種呈現方式:編劇用文字來說故事、導演用畫面來說故事、演員用聲音和肢體來說故事。要把這三樣工作同時做好,除了要具備創作的天分,還需要超人的毅力和體力。放眼古今中外,在電影界尚有幾位能集編導演於一身的創作者,例如默片時期的卓別林、到當代的伍迪.艾倫等都是我很欣賞的對象。而我自己在台灣的現代劇場,也一直在這三個創作面向不斷努力,持續自我精進。 我的劇場旅程從演員出發,一開始並沒有當編劇和導演的野心,只是礙於當時台灣劇場還是草創時期,好劇本不多,盡是些宣揚政治意識的八股文本,脫離現實生活,所以自己只好試著去寫劇本;劇本寫好了,也開始排練了,又發現要找一位完全懂我文本內容的導演是不容易的,於是我又開始學著當導演。 當兵退伍後,我考上了空軍電台的播音員,由於對戲劇的熱愛,我之後也加入了業餘性質的真善美劇團,但因為人不夠,我第二齣戲就當導演了。在當時,所有的演員都沒有酬勞,我們也完全不計較錢,單純地只希望能有表演的機會。我印象中,演出的場地大部分都是在南海路藝術館,我們每天最期待的就是後台的便當,彷彿只要一個便當,就能讓我們心滿意足,有動力繼續走進劇場,踏上舞台,而當年的這種傻勁,已經很少發生在「只求答案,不問過程」的這個世代年輕人身上了。 我在成長的過程中,沒有機會接受專業的戲劇教育,畢竟那是一個大家連話劇都搞不清楚是什麼東西的年代。在那時,話劇社的學長就是我們的老師,劇場的裡裡外外都靠自己摸索,從「做」中學,從「錯」中學。直到進入蘭陵劇坊,接受了吳靜吉博士的表演訓練,開啟了我對劇場表演的創意與想像力,也讓我從此面對創作,永遠有源源不絕的靈感。一路從劇場實務走過來,我從不做筆記,更對理論研究沒有興趣,我在意的是作品本身。直到二○○○年,我應國立藝術學院(現台北藝術大學)的邀請開設「導演專題」課程,我才被迫整理我自己的創作思想,希望能透過系統化的教學,將自身投入劇場多年的創作經驗,傳遞給對現代戲劇有熱情的青年學子。 這份筆記是我這四十年來的劇場旅程。筆記內容將依表演、導演、編劇三個部分跟大家分享,這其中包括我的實務經驗,和我對於這三個創作面向的一些心得。

戲真劇假 在唸五專的時候,某次和同學相約去看電影,我因為被劇情感動,淚流不止。或許是我太過投入,以至於啜泣聲打擾到了身旁的同學,他用手肘推了我兩下:「國修,這有什麼好哭的?演戲都是假的!」 同學此番舉動,對當時的我來說,可說是焚琴煮鶴,不解風情,但也讓我在走出戲院之後,開始思考一些問題:如果演戲都是假的,那觀眾為什麼要花錢來看戲?如果演戲都是假的,那為什麼觀眾會落淚? 戲劇真假的定義,關乎一個人看待生活的態度。就我而言,這個世界上發生的一切事情都是真的,例如你和好友相識二十年的交情,是真的;便利超商一瓶紅茶二十元,是真的;就連詐騙集團也是真的,因為他們是「真的」要騙你的錢,而不是在開玩笑。 若一個人認為世界是虛假的,那麼他必然對旁人漠然,對他人的生命漠不關心,這樣的人是很自私的,因為他不願對身邊的人付出,久而久之,就會和人群日漸疏離;相反地,當你相信「一切都是真的」,你的生命就會和這個世界產生連結與互動。 基於「一切都是真的」的生活態度認知,我在多年後,重新整理自己對戲劇的看法:所謂的「戲」,就是扮演,「劇」就是故事──在一個虛構的故事裡,角色真實而真情的扮演,謂之「戲劇」。 換句話說,故事雖然是假的,但角色情感是真的。我們在看戲的時候會感動落淚,正是因為我們「相信」角色真的經歷了這樣的遭遇(故事),所以會在情感上產生認同。 流眼淚運動 近年來,我一直在推廣「流眼淚運動」。我不是要教大家濫情,而是我認為這個社會太過壓抑,充滿許多負面的情緒,我們應該學習「表達自己感性的能力」。我先跟各位分享兩個小故事:在台灣有個婦人,因為從小當養女,從小被打罵長大,成長過程受盡委屈,後來她就發下重誓,今生不再掉一滴眼淚。後來她被診斷罹患了乳癌,病床上的婦人在臨終前告訴兒子她很後悔,因為她現在想要為自己的一生掉一滴眼淚,卻哭不出來,因為醫生告訴她:「妳太久沒哭,淚腺已經斷了。」 第二個故事是一則舊金山的外電。某家電視台在訪問一個一百多歲的人瑞有什麼長壽的秘訣,這位老爺爺因為年紀太大,所以由她八十歲的女兒代為回答:「哪有什麼秘訣?我爸爸就是愛哭,他很會處理自己哭泣的情緒。」 哭泣一直以來被視為軟弱的象徵,尤其是中國人的文化中更有「男兒有淚不輕彈」的傳統包袱,但哭泣其實是一種抒發情緒很好的方式,可以傾瀉心理的垃圾,讓自己的負面情緒代謝掉,維持身心的健康。我必須強調,我所提倡的是「感性」的眼淚,而不是「非理性」的眼淚。所謂的「非理性」可能包含著「憤怒」的情緒或是「歇斯底里」的情緒,這是不健康的。 「流眼淚運動」背後的信念是「對生命的熱愛」,當你開始關心生活中所發生的一切,你自然會感受到你和周遭的人之間情感開始交流,於是乎悲有所感,歡有所感,離有所感,合有所感,你參與了別人的生命,別人也參與了你的生命。當你有了這樣的認知之後,就不會覺得在劇場或電影院裡哭是一件丟臉的事,你反倒要哭得很驕傲,因為你終於看懂了劇中角色的生命。 |

| 定價280元,特價79折221元 |

| 定價250元,特價79折198元 |

我希望當一輩子的演員

我希望當一輩子的演員